2025/02/25 15:15

伸びやかな線にシンプルで大胆な構図、岩垣正道さんの版画はどこまでも自由です。年末に伺った際、今展のために作った新作を見せていただきましたが、色鮮やかでのびのびとしており、軽やかに版画の枠を飛び越...

2025/01/12 13:43

忘れもしない西川孝次さんのガラスとの出会いは、大阪日本民芸館の売店にあった深い青のグラスでした。その青は僕の一番好きな鳥取県岩美町の海に潜った際の揺らぎのある深い海の青と同じでたちまち心奪われま...

2024/03/11 12:15

当たり前が一番むずかしい。こちらの方がいいとわかっていても、手間や効率を考えてしまい簡略化してしまいます。そんな中手間暇惜しまず黙々と仕事に向かうのが、湯梨浜町で工房を構える木工職人朝倉康登さん...

2022/12/02 13:46

トントンカラリ小気味よい音が工房に響く。ここは鳥取県西部・境港市にある弓浜絣を作る「工房ゆみはま」だ。音の正体は機(はた)織り機が奏でる作業音。織り機には縦の方向に840本もの糸がセットされ、水平方向...

2022/10/25 16:47

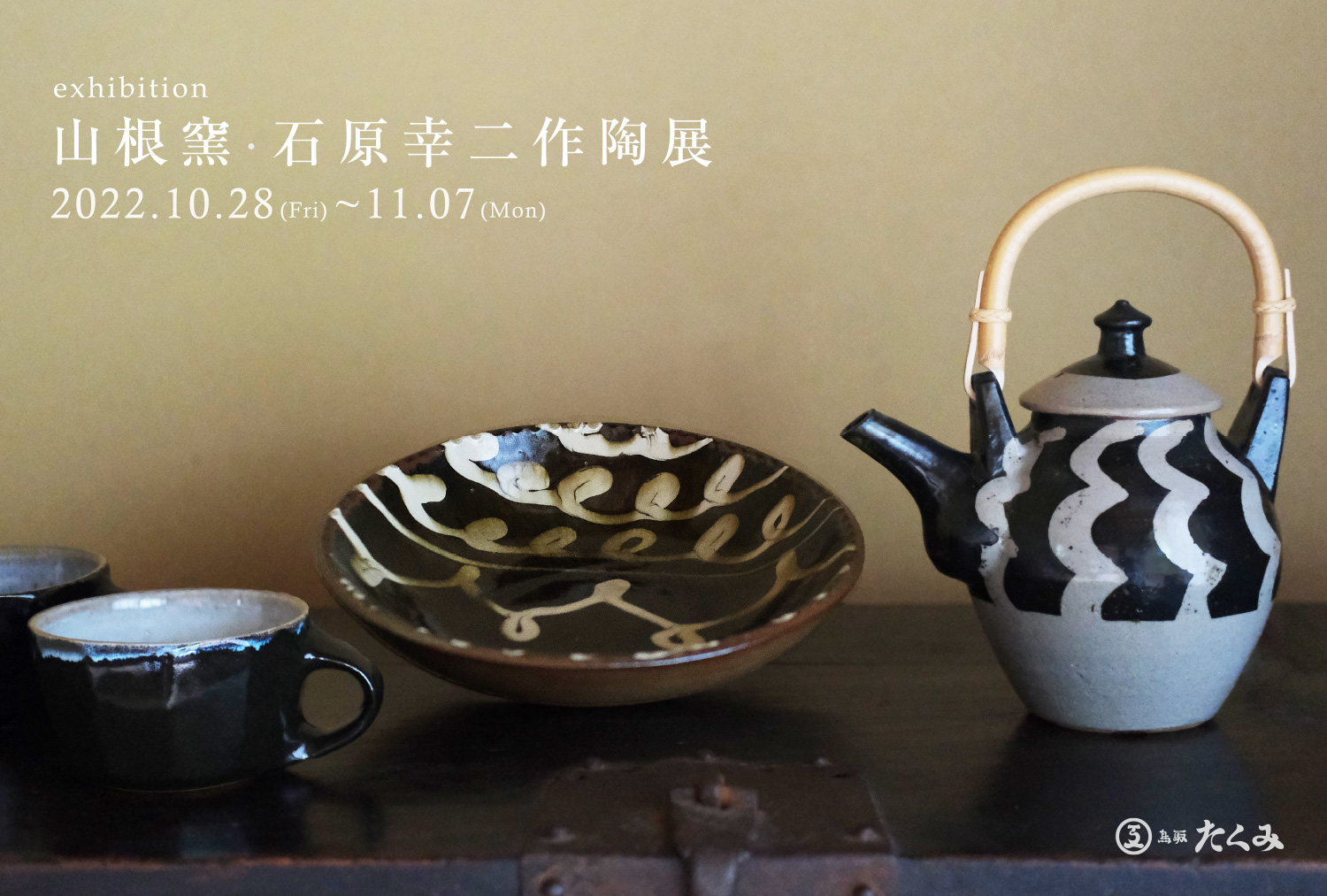

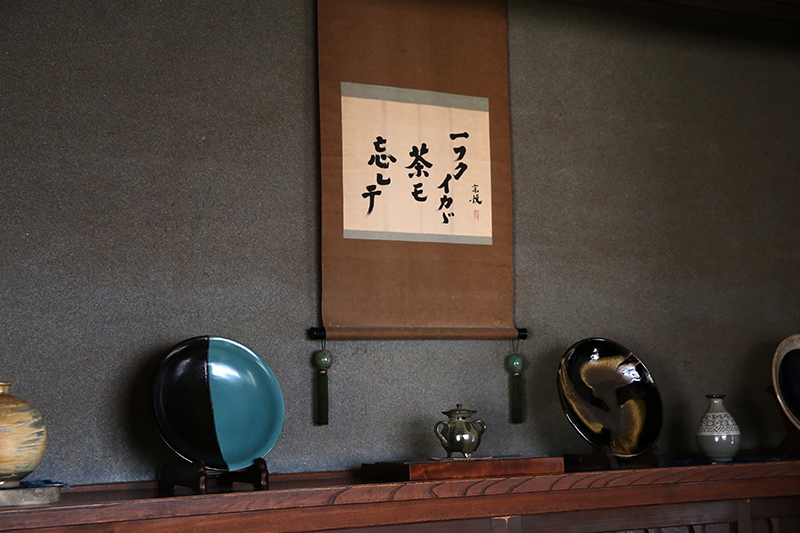

手になじむ器、コロンと可愛らしい蓋物などの様々な形に、優しい飴、エキゾチックな鉄などの釉薬をかけ、スリップウェアや幾何学的から民族調などの文様を施し作り出す山根窯・石原幸二さんのやきもの。色...

2022/08/23 17:17

「人事を尽くして天命を待つ」 昨年の登り窯の窯焚き直前に山下清志さんが語った言葉です。最善を尽くし後は委ねる。まさに延興寺窯らしい言葉です。 今から44年前、兄碩夫さんと浦富焼を再興し磁器を作って...

2022/06/11 16:29

美しさを表現するには様々な言葉があるが石飛勝久さん、勲さんの器は凛としたという言葉が似合っている。白と呉須を基調としシンプルで潔い佇まいだ。そして芯のある形が美しい。しかし凛とした中にもそれぞれ...

2022/04/16 18:30

時代が変わっても私たちに愛され使い続ける暮らしの品々。そこには普遍的な美しさが宿っている。そして使えば使うほど美しさが増してくる。 鳥取県の県境からほど近い岡山県美作市後山に、野間清仁さんの工房...

2022/03/17 16:19

ガッ ガッ ガッ小気味良い音が響く。ここは木工作家・朝倉康登さんの工房だ。音の正体は桜の木のお皿をノミで削る音だ。そしていい木の香りが鼻をくすぐる。朝倉さんの木工品はカトラリー、お皿、へら、スツー...

2021/12/12 11:12

物に想いや願いを込める。古来より私たちは平穏な世の中や明るい未来を願い、自然や物に想いを込めてきた。 鶴一羽。これは工房ゆみはまが得意とする弓浜絣の代表的な文様だ。大阪民藝館の絣展でもメインビジ...

2021/07/27 10:43

「用の美」 暮らしに根ざし使うために作られたものに対する美しさを指す言葉だ。その「用」にこだわり暮らしに寄り添う延興寺窯の器は、和食・洋食・中華・エスニックなど様々な料理を受け止めてくれる頼りに...

2021/05/27 17:45

友とはどういった存在だろうか?いなくて大丈夫という人もいるし、必要不可欠ではないかもしれない。でも一緒にいて心地いいし、人生を楽しくしてくれる。くじらさんこと谷口さんの布は友のようだ。鳥取市福部町...

2021/01/07 12:26

木の器を作る「ドモク堂」の工房を訪ねました。ドモクは「土と木」。土は益子で陶芸活動をする妻の両親、木は湯梨浜町で制作する朝倉康登さん、3人のユニットで全国的に活動しています。朝倉さんが作る木製品は、...

2020/12/28 11:40

曳田川が流れる谷に面した棚田の合間、石垣の上に大きな平屋の工房があります。牛ノ戸焼六代目の小林孝男さんに制作工程を案内していただきました。敷地の下のほうにある、草の生えた小山を指差し、これが荒土だ...

2020/12/19 12:29

しまいべ織は、木綿糸を藍で染め一間機(いっけんばた)で織った因幡の手織りです。江戸時代の農民は衣服の素材や色が制限され木綿を藍染にしたもの以外扱えませんでしたが、藍染の発達とともにその制限のなかで...